④福祉とアート/サイエンスへの好奇心の接続 トーク&セッション #ケア文0202

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①第一回ケアの文化・芸術展の概要、感想・つぶやきのアーカイブ

②「ほっちのロッヂ」、 軽井沢町で試みるケアの文化拠点プロジェクト

③福祉と教育、どう応答していくのだろう?

▶︎④福祉とアート/サイエンスへの好奇心の接続 トーク&セッション

⑤【老いと演劇】ワークショップ「いつか老いる自分にかける言葉、仕草、眼差しを問う」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この記録は、2019年2月2日(土)「第一回ケアの文化・芸術展」のプログラム、福祉とアート/サイエンスへの好奇心の接続 トークセッション にて、語られたものを編集したものです。当日の様子を体験していただくため、出来るだけ口語表現にしています。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

語り手:

アートサイエンスキュレーター 塚田有那さん

「ほっちのロッヂ」共同代表・福祉環境設計士 藤岡聡子

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ー自己紹介から、お願いいたします。

塚田さん:普段は編集者、また広い意味でのキュレーターとして活動しています。昨年、著書の「ART SCIENCE IS. アートサイエンスが導く世界の変容」が出てすぐ後に、感想のブログを書いてくださったのが聡子さん(「ほっちのロッヂ」共同代表の藤岡)で、個人的にもすごく嬉しかったんです。

アート好きから始まって、あるときサイエンスという全然違う異分野と出会った時に、両者に同じ、何か共通している世界があると感じたんです。

じゃあこの人たちが繋がっていくってどういうことだろう?ということを生涯のライフワークとして考えていこうと思う中で、この本「ART SCIENCE IS. アートサイエンスが導く世界の変容」を昨年出すことができました。

きっかけは、大阪芸術大学という美大にアートサイエンス学科が2017年に設立され、そのメディアを運営していたことがにあるのですが、この本ではアートサイエンスの入門書として、世界中で起きていることを伝えたいなと思ったんです。

そして実は、裏の目的としては、違った分野の方でも、自分は○○業界、○○分野だから、とかではなくて、何かに問題意識を持ってこの領域を超えていきたいと思っている人たちに届けたいなと思っていたので、この場にもこうして参加出来て嬉しく思っています。

私は2016年夏頃からバウンド・バウ(世界中のアートサイエンスの動向を伝え、宇宙の起源からテクノロジーの未来までを見通す21世紀クリエイターのための新たな箱船「バウンド・バウ」)というウェブメディアを運営しています。

バウンド・バウでも、世界中に起きている、アートなのかサイエンスなのか、その領域を越えていく動きを伝えようと、日本に限らず世界各国のトピックを紹介しています。

今日はひとつだけアートサイエンスの究極だと感じる作品を紹介しようと思います。

中谷芙二子さんという御年80歳を超えられるアーティストがいらっしゃって、彼女の展覧会「霧の抵抗 中谷芙二子 2018年10月27日[土]~ 2019年1月20日[日]」が水戸芸術館で開催されていました。そこで、彼女が何を作っているかと言うと、”霧”を作っているんです。

この写真は、美術館の外側にモヤが立ち込めていますが、色々なパターンの霧を作り出す噴射によって、すごく美しい幻想的な景色を生んでいるんです。

実はこの中谷芙二子さんは、お父さまが雪の研究と自然を題材とした随筆「雪は天からの手紙」で知られる、中谷宇吉郎さん。

雪の結晶を研究してきた日本の第一人者の科学者の父を持って、自然科学への尊敬から、それを表現するとはどういうことかを追求してきた中谷さんですが、この作品が初めて世に出たのは1970年の大阪万博のペプシ館。

当時のテクノロジー、エンジニア・科学者たちと協働し、いかに”霧”だけで幻想的な空気を生み出せるか、ということを邁進してきています。70年代からずっとやっていて世界約数十カ国でこの”霧”のインスタレーションを展開しているんです。

この作品を私が美しいなと思うのは、新しい知覚や景色を生み出そうとしていることですね。アート作品として提示しているけれどもそこには科学的な知識が必要で、霧の噴射のノズルも丹念に調べて開発しながら、もう40年以上挑戦し続けているんです。

この”霧”の空間に行くと、突然真っ白になって先が見えなくなったり、子どもたちも、もう狂ったように遊びだします。

誰も見たことがない世界を創ることがアートやサイエンスの目指すことでもあるし、中谷芙二子さんは、この世界の不思議に向き合い、人々の好奇心を引き出すことを考え続けている一人だと思うんです。

アートとサイエンスという異なる分野が繋がるときって、単になる、異分野同士の人が隣り合って座ったかといって何か生まれるわけではないんですよね。

そこにもしかしたら共通点があるかもしれない、そのとき間から生まれるものとはなんだろうと考え、想像し、メタ的な視点で拾い上げていくことが重要なのかなと思っています。

私がアートサイエンスに興味を持つ理由は、もっと先にある人間の想像力で、もっとこの世界が拡張するんじゃないか、そしてそれを受け取る側の感受性をもっと肯定できるものなんじゃないかなと思っています。

「芸術とは人間の感受性を肯定するもの」と、アーティストユニットの目(め)が話していたのを聞いて、すごく納得したんですね。

では、その「感受性を肯定する」とはどういうことか、もう少し深掘りしたとき、最近よく話している「Evocation」についてお話したいと思います。

エヴォケーション(Evocation)とは、記憶や感情などが喚起されること、また儀式などで神を呼び出すという場面でも使われます。

この言葉は情報学研究者のドミニク・チェンさんから教わってハッとしました。その対義語はリプレゼンテーション(Representaion)、説明するとか、描写するといった意味ですね。、言い換えればEvocationは「(自ずと)見えてくるもの」であり、Representationは「見せてあげる」という意味と受け取れるのではないかと。

今ってすごく視覚的表現が優位な時代だと思っています。最近の美術館でも撮影やSNSがOKになってきてるのはいいと思うんだけれども、それって観光地と一緒ですよね。ここに行ったら絶景があって写真撮って帰るだけになってないか。

昨今のネット文化では「映えるもの」が人気を得るし、それも非常に大事だと思うんですけれども、何かこう、静かに呼び起こされてくるような体験、そこに向き合う時間自体がすごく足りなくなってきてるんじゃないかという問題意識があるんですね。

さきほどの中谷芙二子さんのように、ただ霧があるだけなのにずーっと見てしまっていたりとか、幻想的な世界を見つけてみたりとか、その中をぐるぐる走り回ってみたりとか。ある現象を見せられているんだけれども、実は自分の能動性が引き出されていく。

そういう状況って何なんだろうと考えたときに、今日の、ほっちのロッヂという福祉の現場や、軽井沢風越学園の教育の現場でこれから目指そうとしていること自体が、「エヴォケーション的」と呼べるのかな、と思うんです。

藤岡:お話、ありがとうございます。

今日は、ケア現場の働き手の幸せ、という点からも色々としていけたらなと思っています。今日、塚田さんのお母様もご一緒にきて頂いているんですよね?

塚田さん:そうなんです。母はデイサービスで働いていて、ケアのことを聞くのは母からだったりするんです。実は今日、その母が誕生日で。

(一同拍手、お母さま、おめでとうございます!)

藤岡:働き手にとっての幸せとは。学校でいうとカリキュラムですし、ケアでいうとケアプランに沿って動いていればいいっていうのがあります。

それってすごく”リプレゼンテーション的”と言えるのではないかと思います。とても画一的な流れがあるんじゃないかと思っていて。

そうではなくて、このエヴォケーションという、何かに沿うのではなく、目の前の人の表現を引き出していく、喚起させていく。共感のその先にあるのが、エヴォケーションであるなと思ったんですね。それが、働き手の幸せの何かに繋がるというか。

塚田:実はこう思っていた、という潜在意識が引き出されていくとか。これは何も難しい話じゃないんですね。たとえば、この”エヴォみ”を居酒屋選びに例えると・・・、私にとっての”エヴォみ”っていうのは、地方に行って居酒屋を選ぶ時に、のれんだけしかかかってないんだけれども、奥から感じるにおいとか音から、絶対いい店だ!と感じるというもの。

対義語である”リプレゼンテーション的”は、軒先にメニューも詳しく書いてあって写真も載っていて、とにかく安心でわかりやすい店(笑)。

どちらも良い悪いではないのですけれど、なんだかこう、”エヴォみ”というのは、のれん1枚の奥に何かある気がする、そう感じさせる体験っていうイメージです。

もっというと、店の前の看板に全部書いてあるとか、情報が多い方がお互いにコミュニケーションが取りやすいと思いがちなんですけど、それって実は、もう少しあったかもしれないコミュニケーションや、人が想像する力の部分を剥いでしまっているんじゃないかなと思うんですよね。空白の時間を持って、なんだろうと考える謎が残っているからこそ、外の世界に対する感覚が開いていく、それって相手の感受性を信じることでもあるかなって思っています。

それは数値化や可視化への抵抗でもある。今、パーソナルデータ社会になって、たとえばe-portfolioといって学歴情報を電子化するシステムでは 小学校からの情報全てが履歴に残るかもしれない。2020年では一部大学入試でも導入されようとしているそうですが、それはいわゆる大学入試の一発勝負だけではなく、学内での活動も交えて評価をしようっていう良い面もありますから、否定はしません。

でも、なんでもかんでも数値にしてしまうと、それだけで人は安心してしまうと思うんですよ。

人間がどう育っていくか、人間がどう生きていくか、人間がどう歳をとっていくかなど、データにできない事柄も確実に存在する中で、可視化しにくいこと、記録すらできないということに、どう向き合っていくかはここから10年20年の人類課題ですらあると思います。

また、日本の教育の問題でよく指摘されるのは、何か答えがあるように教えてしまうこと。そのせいかわかりませんが、最近、若い学生から進路相談をされるとき、How Toを聞く子が増えたなという印象があって。

「私編集者になりたいです」「クリエイターになりたいです」と言われて、「じゃあどんなものが好きなの?」って聞いても、「いや、どうやったらなれるか考えていて〜」と。

何かを続けていく上では、何が好きかっていうのが一番何かを続けていくモチベーションですし、今しか通用しないハウツーばかりを追いかけていてももったいないなと思うんですよね。

では、何をするべきか?

そこに、誰かが決めた「明確なゴール」なんてないと思うことが重要じゃないかと思います。たとえば、お年寄りに対して「健康で、長生きしてね」と声を掛けることが本当に幸せなのでしょうか?

私も自分の祖母が2年前に亡くなったのですが、亡くなる数年前に、口数が減ってきた祖母を見て、長生きしてねとか、元気でねとか、毎回それを言うのがしんどくなってきたことがあって。もちろんいろんな幸せな形があるし、幸せになってほしいし、1日でも長く生きて欲しいっていう気持ちはあるんですけど、紋切り型の「長生きが幸せ」という価値観をアップデートする必要があると感じます。

ウェルビーイングって最近も言われてますけど、一定の水準における「健康」のスタンダードがあるではなく、それって環境だったり、気分だったりとか周囲に依存しながら変化するものなんですよね。

藤岡:老いるとかっていうのは恐怖であり、直面していくっていうことは、とても怖いことだなと思っていて。福祉の現場っていうのは、死に向かっていく人達と常に対応していかなければならない。

現場の人たちは何一つ疑問もなく車椅子をしたりお風呂に入れたりとかしてるかもしれないけれども、冷静に考えるととても難しいものと向き合っていると思っています。

私は両親を看取ってるんですけれどもやっぱり死に近づいていくと、どんどんの痩せ細っていくんですよね。でもどう見たって元気じゃないんですよね。そして感情も非常に揺れ動くもの。

老いへの恐れ、死への恐れ、みたいなものを、もう少し穏やかにするような、何を媒介にすれば、それが穏やかになっていくんだろうか?ということは、ほっちのロッヂをする上でも大事にしていくんだろうな、と思っているんですよね。

塚田:日々の中に生まれていく文化って、信仰のようなものに近いんじゃないかなと思っていて、最近いいなと思ったのが土着信仰が未だに根強く残っているバリの習慣だったんですよね。

どこの街を歩いてても見つけるのが、この花、お供え物なんですが、家の前やお店の前に小さいカゴの中にお花と今日食べるご飯とお線香を入れていて、日本人でいう仏壇にお供え物するのと同じ感覚で毎日行われているものです。

「これは魔除け。バリでは、死んだ魂、精霊も悪魔もこの世界に共存しているから、悪魔はここからは入ってこないでねっていう緩やかな境界線を作っている」とガイドさんに教えてもらいました。

「ここまでは入ってこないでね」という、自分のいる場所に自発的に境界線を引いて保っていくというか。魔除け的な文化って、これから長く生きていく中で重要なことのように感じたんです。

そして、このバリの魔除けって可愛いんですよね、お花いっぱいあって。これはタクシーに乗っても、免税店に入ってもあるんですよね。そういう生活の中に混じりこんでいく小さな習慣や文化を作れないかなって思うんですけどね。

藤岡:見た目も可愛いですよね。自発的に自分を守る自己治癒、みたいなとても生活文化とか生活芸術とかっていう部分かもしれないですけれども、そこできちんと表現をしていくっていうのはとても大事だと思っています。

塚田:一方で、アートというのは不条理さや負の部分とも向き合うことじゃないかなと思っていて。

私のすごく好きなDOMMUNEの宇川直宏さんという方に、アートとデザインの違いは何かと尋ねたら、「デザインは薬であり、アートはウイルス。デザイナーは医者だけど、アーティストは患者。それしかできなくなってしまった人がアーティストであり、ある種のマイノリティでもある。だからこそ自分たちにしか見えない世界を、どうにかして悪戦苦闘して世界に見せていく人たちなんだ」ということを言うことを聞いて、個人的にとても沁みる言葉でした。

美しいものばかりがこの世の中にはないんですよね。

生きていく、老いていくっていう時に、絶対にやってくる恐れや不安とか、見過ごされてしまいそうな、語り得ないのにまなざしを向けて、放出していくのもアートの一つだと思っていて。

それはもちろんサイエンスや哲学、文学などから表現されていくものってあると思うんですけれど、逃れられないものと向き合う時間をアーティストは吐き出しているだろうし、見る側の私たちにとっても、普段の社会生活において、逃れられないものに蓋をして生きていることに向き合わせてくれるのがアートなんだなとも思うんです。アーティストだからこそ表現してくれる景色。

今回のテーマが「ケアの文化と芸術」という意味でも、異端者のために芸術があるという視点も伝えられるといいなと思います。

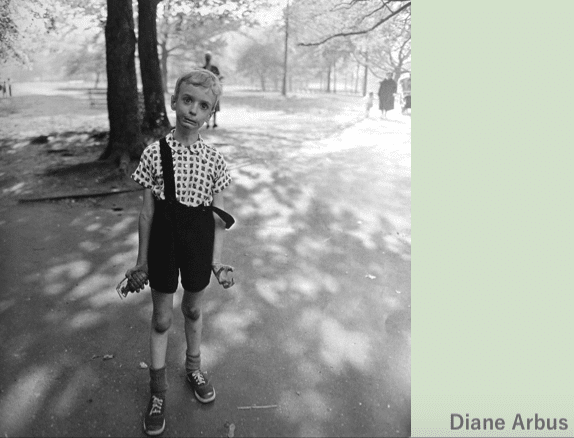

その意味で、最後にダイアン・アーバスという写真家のことをご紹介します。彼女は1960年代のニューヨークで、様々な人物のポートレート写真を撮ってきた人ですが、最も有名な双子の写真、皆さんどう感じるでしょうか。特段おかしなところはないのに、何か怖いな、ざわざわする、っていう感覚を引き起こされるんですね。

私は大学の写真史の授業で初めて彼女の作品を見たんですけども、最初はすごく嫌だったんですよね。こういうものは見たくない、もっと綺麗なものを見ていたい!と思ったことがありました。でも一回見たら記憶から離れなくて、彼女が何を撮ったんだろうということをずっと考え続けて、結果、私は彼女をテーマに卒論を書くぐらいまでになりました。

彼女は、何か言語化しえない、人間の内面にあるようなモンスターを引き出してしまったんじゃないかなと思っているんです。

もうひとつ彼女の作品を紹介すると、公園で男の子が遊んでいる写真があります。この表情、すごく独特ですよね。

かわいいと言える写真ではないけど、怒っているようにも見えない、不思議な写真。昔、彼女の展覧会に行った時に同じ少年を撮った別のカットを見ると、普通に笑ってるかわいい子どもなんですよ。なぜあえて、このカットを選んだんだろうと考えました。

それってすごく形容し難いもので、つまり、一般的には子どもがこうである(笑顔である)と思っていても、内側にすごく凶暴だったり、怒りに身を任せていたりとか、こっちが光で、こっちが闇だよ、と表せない境界分ってすごくあると思っています。彼女は生前、「私には、私にしか見えない世界があると信じています」と言ってるんですよね。この、「私だけが見たもの」とは何だろうと私は生涯考えていきたいと思ってるんです。

今日のこの場を、アートや美術の問題で話すのではなく、すごく人間的な文脈で捉えるとして、何か、福祉とか医療とか教育とか、”人”に関わっていく方々に何か伝えられることがあるといいなと思いました。

藤岡:・・・すごく”エヴォみ”がありますね。私の父母もやっぱり他界する間際、何とも言い表せない表情をしていたなと、呼び起こされるものがあります・・・。

改めて考えると、ケアの一瞬一瞬をあまりにも普通に過ぎさせていないか?と思うんです。今日はケアプラン通りにあの人をお風呂にいれた。もちろんそれは業務としてとても大事なんですけれども、一瞬一瞬に見せる表情や、この人が生きている瞬間っていうのがもしかしたら明日ないかもしれないという瞬間に対して、それは高齢者であるとか、学校の子たち、私たち一人一人に対しでもそうですが、日々をどう過ごすか、その生活環境をどう作っていくか?そこに何を媒介にしてをつないでいくのかそれをきちんと私たちも、一歩一歩問い直す瞬間を持つ必要がある、と思います。

塚田:とはいえ毎日向き合うのは大変じゃないですか。ある種のガス抜きになるのがアートだと思っていて、綺麗なものを見て癒されるって言うのも必要ですし、一方で何か言いようのない世界を見ているものは無数にあるので、それに向き合っていく世界であるから、アートに限らず、映画でも、落語でも体のといいので、頑張りすぎずに魔除けみたいなものも置いて向き合っていくそんなことができるといいのかなって、思いました。

藤岡:すごく、すごく”エヴォ”まされました。ありがとうございました。